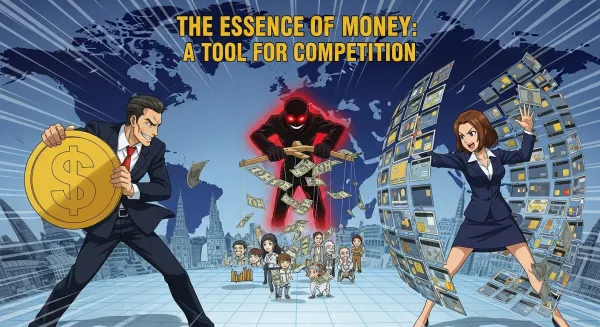

「お金は価値を生む」「お金は循環する」といった言葉を耳にしたことは誰でもあるでしょう。ビジネス書や自己啓発本では、お金は創造や価値循環の象徴として語られます。しかし現実の世界を冷静に見れば、多くの人々は奪い合いの構造の中で日々動いているのです。お金の動きは表面的には美しく見えることもありますが、その裏には必ず「誰かから奪う」というゼロサム的な構造が存在します。本記事では私自身の体験や歴史・経済の事例を交えながら、お金の本質を「奪い合い」という視点で徹底解説していきます。

1. お金の表面的な美辞麗句

書籍やニュース、SNSなどで語られるお金のイメージは非常に美しいです。「お金は価値を循環させる」「お金は社会を豊かにする力」など、まるで創造的な魔法のように扱われます。しかし、この言葉の裏側には現実の厳しさが隠れています。

例えば、起業家が新しいサービスを提供してお金を回したとします。表面的には社会に価値を提供しているように見えます。しかし、利益は必ず誰かの財布から流れ込んでいます。教育や投資も同様です。「人の役に立つことで自分も豊かになる」という理想は聞こえが良いですが、実際には誰かが資金を出さなければ成立しません。つまり、表面的には「価値循環」に見える活動も、実態としては「奪い合い」の構造の上に成り立っています。

歴史的に見ても、お金は常に奪い合いの手段として機能してきました。古代メソポタミアでは穀物や銀が富の象徴であり、王や支配者が土地や資源を奪い合うことで経済活動が成立していました。中世ヨーロッパでも領地争いや交易路の奪い合いが経済活動を左右していました。近代に入ると株式市場や不動産市場は、同じゼロサムの構造を持っています。現代のビジネスも、見た目は価値創造のように見えて、裏側では誰かの財布から資金を移動させる仕組みです。

2. 奪い合いこそお金の本質

お金の現実を冷静に見れば、その本質は奪い合いです。限られた資源を巡って、人々は常に競争しています。企業は市場で売上を奪い合い、投資家は利益を奪い合い、個人は収入や副収入の機会を奪い合います。これは避けられない構造です。

例えば、同じ商品を販売する二社があれば、購入者の財布はどちらか一方に流れるため、売上は奪い合いになります。副業やフリーランスの案件も有限な予算の中で奪い合いの形になります。これは不正や悪意ではなく、経済活動の本質として自然に起きる現象です。

日常生活でも、スーパーの特売品や人気商品の争奪戦を考えてみてください。限定品を手に入れるために人々は競争し、購入できる人は他の人の購入機会を奪うことになります。これは小さなゼロサムですが、奪い合いの縮図として現れています。あなたも無意識に、この奪い合いの中に組み込まれているのではないでしょうか。

3. 表面的Win-Winと奪い合い

ビジネス書や自己啓発本では、取引や契約はWin-Winだと語られます。しかし、このWin-Winも表面的なもので、裏ではゼロサムの構造があります。

- 商品やサービスの販売:顧客の財布からお金を得ることで成立。

- 株式や投資:リターンを得るためには誰かがリスクを引き受ける必要がある。

- 広告やマーケティング:見込み客のお金を奪うための戦略であることが多い。

- 副業やフリーランス:限られたクライアントの予算を奪い合う構造。

表面的にはWin-Winに見えても、実際には奪い合いの一形態として存在しています。経済活動の多くはゼロサムの構造の上に成り立っており、日常生活やビジネスでの判断を誤ると、知らず知らずのうちに奪い合いに巻き込まれてしまいます。

4. 価値循環のフリと現実

奪い合いの中でも、価値を生む活動は存在します。起業して新しいサービスを生む、教育や自己投資でスキルを身につける、社会貢献活動で信頼や注目を集めるなどです。しかし、これらも最終的にはお金を得るための手段です。

例えば、起業家が新しいアプリを作って多くの人が使えば、表面的には社会に価値を提供しているように見えます。しかし、その利益はユーザーや投資家のお金が流れ込むことで成立しています。価値創造の裏には、必ず誰かの財布からお金を「奪う」という構造が存在しているのです。

日常生活の例でも、特売商品や限定イベントの参加権を巡る争いも同じです。誰かが得をすれば、他の誰かが機会を失う構造になっています。つまり、価値循環や創造の概念は、美しく見せるための表面的な表現であり、現実の本質はゼロサムなのです。

5. お金の二重構造

お金には二重構造があります。

- 表面的:価値を循環させ、社会全体を豊かに見せる創造的側面。

- 本質:有限な資源を巡る奪い合いの構造。

経済やビジネスの成功事例を分析すると、表面的には創造や循環が強調されます。しかし、実際にはゼロサム的な奪い合いの中で成り立っていることがほとんどです。お金の本質は、奪い合いの効率化ツールであると言えるでしょう。

6. なぜ人は創造や循環を語るのか

人々が「価値を生む」「循環する」と語る理由は、心理的にも社会的にも意味があります。

- 正当化:奪い合いという本質を美化して説明することで、自分や他者の行動を納得させやすくなる。

- 信頼構築:表面的に「社会に貢献している」と見せることで、人々の信頼を得やすくなる。

- モチベーション維持:美しい言葉は自己投資や挑戦を続けるモチベーションになる。

- 社会的評価:循環や創造を語ることで、他者からの称賛や支持を得られる。

しかし、どんなに美しい言葉で包んでも、お金の動きの多くは奪い合いです。私たちはこのゼロサムの世界の中で、戦略的に行動することが重要です。あなたは日常生活で無意識に奪い合いの中にいることに気づいていますか?

7. 心理学・社会学から見た奪い合いの本質

心理学の視点からも、お金は奪い合いの本質を持っています。人は「得をしたい」「損を避けたい」という本能的欲求を持ち、これが奪い合いの行動を強化します。有限な資源を巡って競争するのは、人間の自然な行動でもあります。

また、社会学的な視点から見ると、富の集中や格差、貧困も奪い合いの結果として発生します。資源の配分は均等ではなく、勝者がより多くを手に入れ、敗者が取り残される構造です。これが社会的緊張や不満を生む原因でもあります。例えば、日本の都市部と地方の収入格差や、教育・就職の競争も奪い合いの一形態です。

8. 具体例・ケーススタディ

日本のコンビニ業界を例に見てみましょう。各チェーンは同じエリアで顧客を奪い合い、売上や顧客の取り込みを競争しています。海外ではアマゾンとウォルマートがオンライン・オフラインで市場シェアを奪い合っています。株式市場では、投資家が利益を得るためには他の投資家の損失が必要になる場合が多く、ゼロサム構造が明確です。

日常レベルでは、セール品の購入や人気イベントの抽選も奪い合いです。誰かが得をすれば、他の誰かが機会を失う構造になっています。また、クラウドファンディングや限定リターン付き商品も、先着順で奪い合いが発生します。これらの事例は、奪い合いの本質を具体的に示しています。

9. 奪い合いを理解した戦略的行動

お金の本質を理解すれば、無駄な競争に巻き込まれず、自分の戦略を最適化できます。奪い合いを理解した上で行動することは、経済活動や人生設計において非常に重要です。

- 短期的には奪い合いが支配的であることを理解する

- 表面的な価値循環や創造の言葉に惑わされない

- 奪い合いを効率化する手段としてお金を捉える

- 日常生活やビジネスで戦略的に行動する

- 無駄な競争に巻き込まれず、最適なリソース配分を意識する

この理解を持てば、奪い合いの構造の中で自分の経済行動を最適化でき、人生の選択肢も広がります。お金は美辞麗句で飾られることもありますが、現実には「奪い合いを効率化するツール」であることを忘れてはいけません。

「お金=奪い合いツール」を理解し、これから私たちはどう生きていくのがベストなのでしょうか。↓

ピンバック お金の本質「奪い合いツール」を知った上で、私たちはどう生きるべきか。 – FRECER(フリッカー)